文 / 张宜轩[城市中国研究中心]

城市规划师是把握空间尺度的能手,他们通过经验掌握不同尺度下社会经济发展的机制和城市增长的逻辑。但他们是否能够真正理解不同尺度下城市问题的复杂性,并概括出确定性的规律呢?比如,是否存在最佳的城市空间尺度?城市的生长和衰亡与尺度有什么关系?城市的空间形态与其中的个体行为有什么关系?对于规划师来说,在经验的表皮之下似乎隐匿着一种秩序和逻辑。问题只在于,规划师能否获得关于城市发展的知识?这种知识的性质是什么?如果答案是否定的,那么规划的局限在哪里?人为规划与城市的自发性两者之间的关系是什么?这篇文章将要讲述的就是尺度背后的故事。

幂律:隐藏于尺度中的秩序

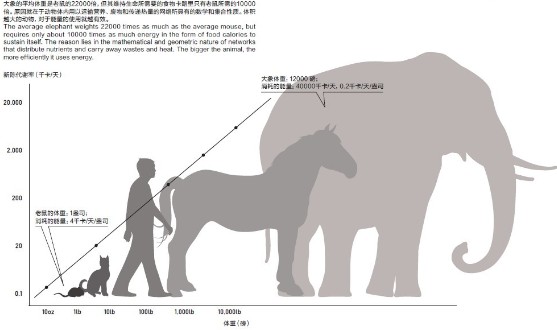

Exponents: The Order Hidden in Scale

万物皆有尺度。对生物的身体尺度进行的研究与对它们生活的空间尺度所进行的探索一样,目的都是从杂乱无章的经验世界中得到秩序和规律。生物学家很早就对生物的基础代谢率(能量转化过程)与它的体型大小之间的关系进行了研究。1932年,生物学家Max Kleiber通过对各种鸟类和哺乳类动物的尺寸与新陈代谢之间的关系进行测量,并将它们的对数值画到一张图中,发现所有的数据点都排列到了一条直线上。看上去代谢率正比于体重,然而根据克莱伯的计算,事实上代谢率随体重的3/4次幂变化。这一发现与人们的传统经验并不一致:体积的增长与新陈代谢的增长速度并不相同。这就是著名的克拉伯定律(Kleiber Law),也被称为异速生长尺度律(Allometric scaling)。其实,早在1883年,德国生物学家Max Rubner就得出了与克拉伯相似的结论,只不过他是通过猜想,将单位生物表皮发热与基础代谢量联系起来,推导出代谢率与体重的2/3次幂呈正比。

近年,异速生长尺度律被Geoffrey West等人用在了对城市的研究上。West教授是一位成就卓越的物理学家,曾在斯坦福大学和洛斯阿拉莫斯国家实验室任职的他,在年届七十的时候选择到复杂科学(Complexity Science)研究的重镇圣塔菲学院(Santafe Institute),跨出理论物理的领域,继续发挥余热,通过与其他数学家、生物学家、生态学家的合作,一同将生物学的定律扩展到城市研究领域。West教授的直觉告诉他自己,城市被那些隐匿在凌乱细节中的不多的规则塑造着。

他们的研究是从搜集大量的城市统计数据开始的。通过下载大量的人口统计数据,购买各国的统计年鉴,他们汇总了世界各个城市的统计指标,诸如天然气站、个人收入、流感爆发率、自杀率、咖啡店数目和行人步行速度等。经过分析,他们发现了一个规律,即使城市的自然、历史、地理背景差异再大,仅一个公式就可以将它们统摄起来,即城市规模倍增所需的基础设施和资源量只需增加约85%;例如,高密度的地区的冬季人均供暖量和沥青马路公里数要比低密度地区少—这是摒弃城市千万细节之后显现出来的深层结构。据此得出的结论是:“城市越大就越可持续”。

之后,West 教授等人对他们的理论进行了修正,通过对模型的反思和城市本质的思考,他们重新发现了Jane Jacobs所珍视的城市多样性和社区互动等重要价值。人们聚集到城市的根本原因并不是节省资源和增加基础设施利用率,而是为了达成更有效的互动。同样是通过搜集一系列统计数据,如银行存款、专利数、研发部门人员数、GDP等,他们得出的结论是,不管城市的规模有多大,只要它的规模倍增,人均经济产出就会增加115%。总的来说,城市越大,人与人之间的互动就越多,经济活动越频繁,越有效。2007年,West教授等人的研究成果在《自然》杂志上刊登,名为《增长、创新、规模标度及城市生命节奏》(Growth, Innovation, Scaling and the Pace of Life in Cities),结论称“由创新驱动增长和规模经济驱动增长之间有巨大差异。这种差异表明,伴随人口增长,主要的创新周期必须持续加速运行,这样才能维持城市增长,从而避免停滞及垮塌。”

由这篇文章开始,West教授等人的研究不仅在学术界引起巨大争议,甚至引起了大众媒体的关注和讨论。多数人都认为他们的研究将城市想得太过简单,结论也并不新颖。其实,在West等人之前,很多人已经对城市尺度中所隐藏的秩序进行了研究。二十世纪30年代,德国地理学家Walter Christaller第一次提出“中心地理论”,解释了城市的大小与其周边的市场腹地的经济规模之间的关系。40年代,美国的语言学家George Zipf发现,在一个国家里,各个城市的人口数量与它们的排序位置成反比,即最大的城市其人口数量总是两倍于第二大的城市,三倍于第三大的城市,以此类推。

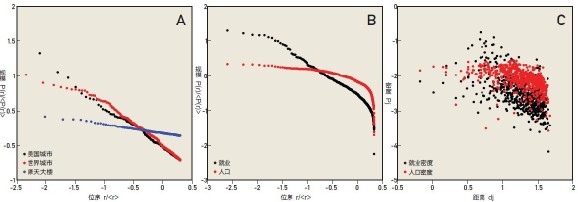

城市尺度的三种模型:(A) 城市与建筑规模尺度分布;(B) 伦敦城的人口和就业的等级-规模尺度分布; (C) 伦敦的密度尺度分布。在(A)和(B)中, 纵轴代表各个城市按人口数量进行排序,P(r)代表人口数量,<P(r)>代表经过均值标准化之后的人口数量,水平轴是位序r和经过均值标准化后的位序 <r>。在 (C)中,纵轴代表在地点j的人口密度是rj,横轴dj代表从城市中心到j地点的距离。(来源:《科学》杂志2008年第319期Michael Batty等人所著 “The Size, Scale, and Shape of Cities”.)

城市的生命秩序

Biographical Order of City

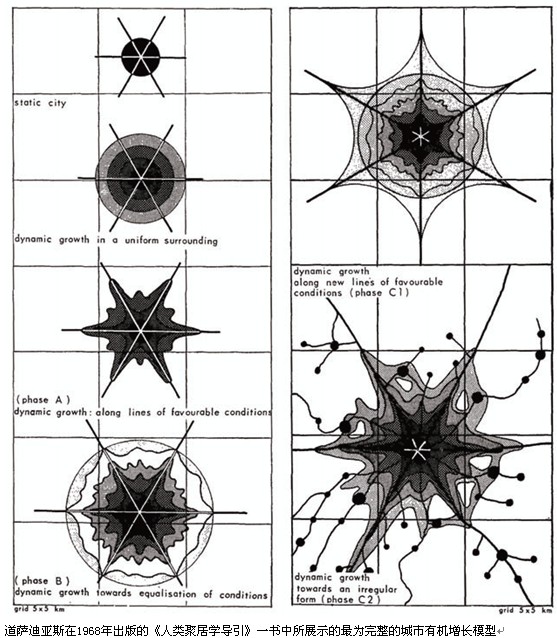

内在于这个连续的传统,城市的隐匿秩序同样被联系到一个经典的类比之上,即城市与生物体之间的类比。West教授等人将生物学领域的研究应用于城市,这提示我们回顾一个由来已久的矛盾性问题:城市是一种无序增长的产物,抑或是一个具有自身生长和调节机制的有机体?从19世纪开始,城市被当作各种社会问题和病态的来源,这种负面情绪主导了那个时代的规划师和建筑师的城市认知和规划实践。对于城市的无序和混乱,规划师和社会改良者努力构想理想几何平面和空间形式,以自上而下的姿态对城市发展施加控制,纠正偏离轨道的城市化,医治城市病。直到20世纪中叶,这种逻辑一直占据主导地位;对于最优城市规模,最佳城市形态的探索是现代主义思潮下城市规划的主要实践之一。不论是Le Corbusier的《明日城市》,还是EbenezerHoward及其拥护者们的“田园城市”实践,城市或被当作一架机器,或一件艺术作品;规划师们相信只要假以时日,总可以将一种“先天”优化的城市模式贯彻于现实中。

在坚固的传统之中,总有一些反对意见成为时代先声。20世纪60年代的Jane Jacobs就是其中之一。她在《美国大城市的死与生》中这样说道:“当我们面对城市时,我们面对的是一种生命,一种最为复杂、最为旺盛的生命。因此在处理城市问题时,我们会碰到一种基本的美学局限;一个城市不是一件艺术作品。”将城市视为生命也并非新事,Sofia Mata和Ebenezer Howard都曾将聚落比作生物体,Lewis Mumford曾使用“变形虫增长”(amoeboid growth)和“社会染色体”(social chromosomes)来解释城市发展的边界和最大规模,甚至连Le Corbusier也从生物学中获得过灵感。但这种类比也仅限于一种修辞和简单的判断。然而,雅各布斯的观察和思考印证了这样的一种事实,即我们无法总能从全局的角度取得对城市的认识,而要承认城市生长的复杂性,就像我们承认自然界中生物体的复杂性一样。要认识到,在自发生长的城市街道和社会交往中,总有一些规划者们无法完全掌控的原则在起作用;正如并没有人指挥蚁群,而蚁群就会组织觅食和归巢;没有人疏导河流,但从山顶泻下的水流就会自然形成最合理的路径一样。

与Jane Jac obs同时代,依靠其著名论文《城市不是一棵树》(A City is Not a Tree)而声名鹊起的Christopher Alexander从建筑学领域发起了类似的思考。他认为到目前为止,“人造城市”依照树状结构进行组织是对城市的社会空间结构进行一种简单化约的处理,而历史上那些精巧的“自然城市”则是以一种更为复杂、自然而精细的半格状结构(semi-lattice)而发展延伸着。对人的思维而言,树是进行复杂思考时最容易的工具。但城市不是、不能也绝不可是一颗树。城市是生活的一个容器,如果这个容器是一棵树,其中交叉的生活都会被切断。

这两位城市思想者为后人点明:人对城市的规划和干预总是很有限的。关于城市的知识一直在增长,但始终没有达到完全理解其复杂性的程度。类似的认识在其他领域其实已经非常深入,如政治经济学中对自由市场和政府干预两者孰重孰轻的争论。著名的经济学者Friedrich vonHayek在其著名的论文《社会中的知识应用》(The Use of Knowledge in Society)中解释了针对社会整体的计划和规划失效的原因。他认为,专家和部门为了制定计划和政策,采用了以统计数据为基础的科学知识。但在社会中还有一种背景知识(contextual knowledge)散落在科学知识体系之外的个人手中,这些信息无法进入统计的范围。同时,他还阐释了一个重要的事实,即“世界上发生的任何一件事几乎都可能对一个管理者应作的决策产生影响,但他却并不需要了解这些事件本身,也不需要了解这些事件的全部影响。”社会个体在不知情的状况下依然能够维持整个系统的正常运行,并不是因为计划有多完美,而是因为有价格这个潜在的规则指挥着市场这只“看不见的手”。

看不见的手—城市复杂性的解释

Unseen Hand—Explaining Urban Complexity

那只主导城市兴衰的“看不见的手”是什么呢?前述许多城市思考者将城市比作生物体,而对生物系统的理论阐释在近些年最为活跃的莫过于对“复杂系统”的研究。著名的科普读物《复杂》这样解释复杂系统:“复杂系统试图解释,在不存在中央控制的情况下,大量简单个体如何自行组织成能够产生模式、处理信息甚至能够进化和学习的整体。”是解释“所谓的‘智能’和‘意识’是如何从不具有智能和意识的物质中涌现出来”。对“复杂”的理解也被用于解释经济行为和社会现象,城市也成为复杂科学集中应用的领域。

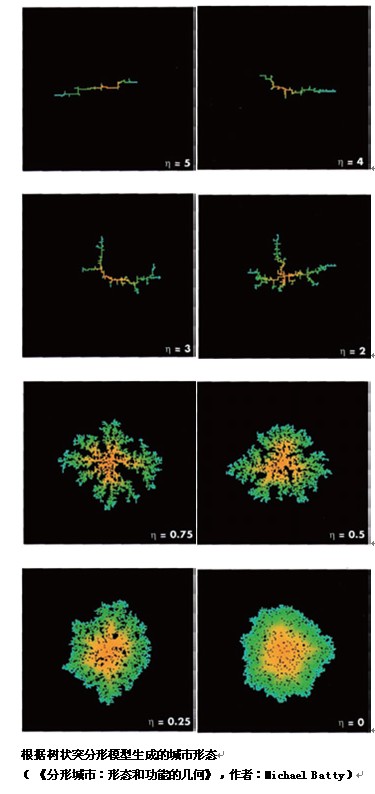

各路研究者对“复杂性”的研究仿佛一开始只是透过现象看到了那只“手”的影子,进而学着它的动作来模拟现象的运动轨迹。然而,从生物的异速生长率到城市的生命节奏,这些观察所得的规律背后究竟具有怎样的机制和动力呢?如果没有所谓“上帝之手”在拉扯生命之绳,事物自身又是通过什么方式才达到这样稳定的秩序呢?让我们先回到克莱伯定律。为了揭示了代谢比例遵循3/4幂律的深层原因,Geoffrey West等人早在上世纪90年代就结合生物学和物理学,对动物体内普遍存在的分支结构进行研究,提出了代谢比例理论(Metabolic Scaling Theory),研究成果发表于1999年的《自然》杂志《生命的第四个维度—分形几何与生物异速比例》一文中。他们认为,生物的代谢率取决于向细胞输送原料的效率,因此循环系统的工作对理解幂律关系至关重要;而起决定性作用的是循环系统的网络结构。对此,West等人提出了三点假设以证明代谢率与体重呈3/4的指数关系。其中最重要的一个假设就是,进化过程使得循环系统在不同尺度上有自相似性,即其尽可能通过“分形”分支结构填充身体空间,将养分输送到身体所有部位的细胞。分型运输网络就是生命的第四维,“虽然生物是三维的,内部的生理结构和运作却表现为四维……分形几何给了生命一个额外维度。”

然而,生物体为什么会形成这样一种分形的自相似结构呢?在生态学领域中,著名生态学家A.J. Lotka早在1925年的时候就提出最大能量原则(Maximum Energy Principle),即一个能使系统内有用能量流动极大化的系统将胜过其他系统。这里,有用能量是指能够做功的高品质能量;根据热力学第二定律,能量在转换过程中,总有一些能量是没有用而被白白消耗的,这部分能量就不是有用能量。之后,著名生态经济学家H.T. Odum进一步将此原理与生态系统的物质循环与系统组织联系在一起,提出了最大功率原理(Maximum Power Principle)。由这个原理导出,生态系统作为一个整体的开放系统会由于进化的作用而逐渐趋向于加快的系统内部能量流动。能够更快速地疏导能量流的物种会获取更多的能量,因而具有更强的竞争优势。因此,整个生态系统就会逐渐进化到使得能量流动加快。Odum进一步指出,进化作用主要是通过使系统内部的自组织方式(self-organization)变得越来越精巧达到的。可以说这就是前述“生命第四维”在时间轴上展开的结果。

城市文明的发展也是一个不可逆的过程,城市复杂性就来源于人类活动在时间和空间上连续的作用,来源于它的“进化”特性。然而,城市这个生命体是不是存在更多或更高的维度呢?已经有很多人将更多的物理学、生物学、计算机科学等方面研究应用于城市。从某种意义上说,城市是一个庞大的复杂系统模型:它们自下而上有机生长,是能量通过网络进行传递的自然结果。对于城市复杂性的解释从上世纪60年代便随着复杂科学的发展开始萌芽;发展至今,复杂科学在城市领域的深入由一系列概念支撑起来,如尺度(scaling)、自相似(self-similarity)以及非均衡结构(far-from-equilibrium structures),并且通过建立模型模拟城市的运作,预测城市增长的未来。特别值得关注的趋势是,早期的静态化的社会物理模型已经被基于混沌(chaos)和分叉(bifurcation)等理论的非线性动态模型所代替;研究者也不只将城市系统当作 “集计”(aggregate)的整体,即一个由部分加总而得的整体来看待,而是推动“非集计”(disaggregate)研究,使得基于行动主体的模型(agent-based modeling)和分形理论(fractals)模拟自下而上的城市形态演化成为可能。元胞自动机(cellular automata)就是其中一种应用甚广模型。另一方面,复杂科学的一个分支,即网络科学的发展将针对城市增长和形态的“集计”研究与针对分形和个体行动的“非集计”研究连接在一起,推动了“自下而上”的城市和交通模型在模拟空间过程方面的应用。

人性尺度—从“越大越好”到“小即美好”

Human Scale—From “Bigger is better” to“Small is beautiful”?

回到West教授等人对尺度的研究,近年,他又带领研究团队将城市规模的研究放到了公司规模和效率的研究上。然而,他发现公司的生产力与城市生产力的不同在于,前者是次线性(s u b l i n e a r)的,当员工增长,平均员工的效益就下降,而大都市自身的活力能够抵御来自上层权力的规训,因而它的增长是超线性(superlinear)的,即当城市变得越大,一切都开始加速增长。城市的增长与生命体也不同,如果大象和老鼠分别是一座大城市和一座小城市,那么大象的新陈代谢率一定比老鼠大的多,比他们体积之间的差异还要大。但在自然界,这是不可能的,因为大象一旦吃了足够多的东西就无法像老鼠一样灵活移动。城市却没有这样的内在限制,相反,城市化过程使得城市人越来越贪婪。在现代城市生活,一个人需要11000瓦特的能源供给,但是其中只有90瓦特是身体需要的能量,剩下的能量甚至超过了一头蓝鲸的新陈代谢所需。如果说城市在微观层面具有某种生物体的自发秩序,而城市作为人类文明的“最后阶段”,增长极限就在眼前;正像经济学家E.F. Shumacher所呼吁的—“小的是美好的”(S m a l l i sbeautiful),旧的经济增长方式和城市扩张逻辑造成了灾难性的后果。城市有时候并非越大越有效率,生活在大城市的人也不一定比小城市的人感觉幸福。

从自然界的规律出发,我们可以推出城市“越大越好”的逻辑,但是科学家们在发现城市生长的隐匿维度的同时,却忽略了人性中的隐藏维度。城市环境是人与自然,人与社会共同作用的结果。人作为自然界的一部分,他的造物即是自然的造物,然而,人的本性中那些贪婪和高度计划性的部分却是自然界中的简单生物所少有的能力。这种能力集中于密集的生产、消费、娱乐等城市交互行动之中。人类行为的自发和对行为的控制,部分来自于自然性,更多的来源于人性的复杂性—其复杂的程度也许甚于科学家们所能观察到的城市复杂性。West教授的模型用于解释现实世界的城市发展显得过于简化,其原因就在于,类按照其本性所做的一切并不止围绕着一个价值维度,即增长和衰退,而是多重价值的混合体。正如经济学中对“理性人”的假设成为理论发展本身的桎梏,对城市复杂性的假设也必然有其先天不足。一座城市的密度分布也许能够从很大程度上传达这座城市的交通特征和景观形态,15%的幂律也许能够告诉竞争与合作的自然结果,然而,城市这个熔炉所赋予它的多样性特征,必定隐含着不能被轻易解释的人性尺度。

参考文献

① ALEXANDER, C. (1972). A city is Not a Tree(城市不是一棵树).Bell, Gwen, Ed. Human Identity in the Urban Environment, 1972,p. [401]-428; with Illus., Diagrs.

② BATTY M., & MARSHALL S. (2009). The Evolution of Cities:Geddes, Abercrombie and the New Physicalism(城市的进化:格迪斯,艾伯克龙比和新物理主义). Town Planning Review. 80, 551-574.

③ BATTY, M. (2008). The Size, Scale, and Shape of Cities(城市的大小、尺度和形状). Science. 319, 769-771.

④ LEHRER, J. (2010). A Physicist Solves the City(物理学家解决城市谜题). New York, New York Times.

⑤ WEST, G. B. (1999). The Fourth Dimension of Life: FractalGeometry and Allometric Scaling of Organisms(生命的第四维度:分形几何与生物体的异速尺度). Science. 284, 1677-1679.

⑥ 黄书礼,《都市生态经济与能量》,詹氏书局(台湾),2004

⑦ 梅拉妮.米歇尔,《复杂》,湖南科学技术出版社,2011年

⑧ 张江,《“流”的探索》,http://swarmagents.com/complex/complexsys/flow2.htm,2004